心を落ちつかせ |

ちょっとお聞きしますが、 |

|

いろいろ質問が、、、 |

なかなか筆は難しい。 |

真剣に書いています。 |

第 二 回 写 経 会 2009

写経会、開催される 仲鉢 帛泉

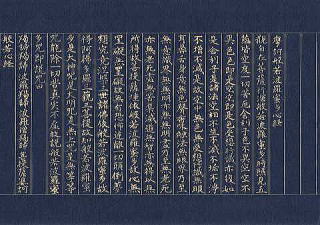

川口市、戸塚西公民館の広報の二月、三月号に写経会の募集をするために去年から文案を練り始めたのです。その甲斐あって広報をご覧になった方からの電話申し込みと公民館の別のクラブからも、有志が集まり、当日は全員で三十名にもなりました。そのため、席作りは、毎週私達が稽古をしている部屋と更に続きの部屋も借り、倍の広さに拡張する騒ぎとなりました。普段、見慣れた仲間と電話応対しただけのフレッシュな顔ぶれが、一つの部屋に集まりました。ある人などは、私達クラブ員と、ほぼ同時間に来室される程、出足が早くて、少し圧倒され気味でした。けれども準備の方は開始三十分前から、スタッフ、部員が一丸となり、準備万端できました。当日には、銅山書道会からお借りした硯や、文鎮、下敷き等も並べ用意怠り無く揃えることもできました。九時半頃になると墨をすりながら、待機していた全員に、進行役の増田小百合さんの「これから写経会を始めます」のマイクの声が響き、まず、苅田丘泉先生から、用紙の使い方や筆の下ろし方の指導を受けました。続いてコーチ役の窪田嶺鶴さんからも励ましの言葉も頂戴いたしました。そして、ピーンと張り詰めた空気の中、おもむろに一人、二人と書き始めたのです。手本を下に置いて写す人、手本を折って、丁寧に見て書いたり、なかには慣れている人でしょうか、金泥に挑戦する人と、各人さまざまです。間もなく場は、シーンとした静寂の空気に包まれました。こうして全員が座って、一同に筆写している様はとても美しい光景です。そして、一字一字写経をしている時は苦痛さえ感じるのに、心は反対に安らぎ、ある種の幸福感も漂うような不思議な気持ちを体感するのです。

やがて、早い人は、一時間位で、行末の願文と氏名を書き終わったようです。そして、十二時半終了までには、大きなトラブルもなく、殆どの人が書き終えることが出来ました。外から参加された人達も満足した顔で作品を手にし、帰っていかれました。これで、戸塚西書道クラブ主催の写経会は、二回目ですが、私自身は、初参加でしたので、他の人達と同様に、緊張の中、写経会というものをしっかり体験させていただきました。この日は、皆さんと一緒にしかも一心に書いている時などには、心が落ちつけて、とても居心地のよさを感じました。できましたら、この先も、続けられたらいいなあと、改めて思います。最後に、この企画を発案し、そして何かと取りまとめてくれ、適格な指導までもいただいた丘泉先生にあらためてお礼を申し上げます。更に、窪田嶺鶴さんの、雰囲気を盛り上げるみごとな話術にも、感謝を申し上げます。できるなら、このすばらしい写経会は、来年も実現できた折には、銅山書道会の生徒さん達の多数の参加を、お待ち申し上げております。

写 経・願 文 の 書 き 方

(最後に氏名を書いて締めくくる)

写経は、書かせていただいたという意味で最後に氏名等を書きます。これは写経文よりも小さめに書きます。願文の書き方の理想は写経のスタイルで書くことですが、もちろん自分の普段の字で書いてもいいでしょう。しかし、全体を見て、そこだけが急に文字が変わったり、窮屈な字配りでは格好がよくないですから、よく考えて書いてください。

為書きの行は、行頭を1〜3文字くらいはあけるときれいですが、戒名などを書くと長くなる場合もありますから、臨機応変な字配りとします。 氏名の行は伝統的なしきたりからいうと、その行の上から5文字あけて「年月日(一文字空き)氏名謹(敬、拝)寫(一文字空き)と書きます。ただし、書き入れる文字が多いと思ったら、5文字にこだわらず、空きをつめて書きます。自分の名前の字数を逆算すると、だいたい名前の書き出す文字の位置はわかりますから、そこから考えてみましょう。

書道を学んでいる人はたいてい雅号を持っています。この雅号は写経のしきたりとして遠慮しましょう。どうしても雅号をいれたいというのであれば、雅号+氏名+謹(排、敬)寫と書きます。 願文の書き方に絶対ということはありません。伝統的写経の様式を参考としながら、一巻の後に付け加える氏名等が全体として、まとまるように、自分の美意識を働かせてもいいのです。伝統的なしきたりは原則と考えて、その時々によって自分で工夫して書きましょう。

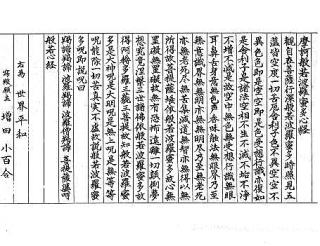

奉 為 「公」に関する願いごとがある場合のものです。

これはない場合もあり 例: 世界平和 経済復興

為 個人的なお願いごとを書く欄です。

写経は古くから何か願いごとをしながら書くという例が多くあります。

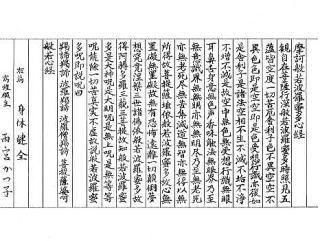

例: 身体健全 学業成就 家内安全 大願成就

安産祈願 招福祈願 交通安全

為○○供養 為○○先祖代々供養

為○○信士供養 というように各霊位の戒名を書いてもいい

斎戒沐浴 古来写経は、水を浴びて身を清めたり、精進して書いたものでした。

こうした形式として写経の終りに、この四字を書くことが多い。

住所氏名 氏名の下には、敬々しく書かせていただいた「敬寫」、

拝んで書かせていただいた「拝寫」、

謹んで書かせていただいた「謹寫」

という文字などを入れます。これらの文字と文字の間は少し空けて、

下の界線より一文字くらい空くように書き終わるといいでしょう。

全 体 行数に余裕があれば、最初は1行空き。経文の後に1行空き、

さらに願文や氏名謹寫の後に2行ぐらい空けると、

写経一巻として整然と見えていいと思います。

この頁のトップへ

![]()

第 一 回 写 経 会

来る3月18日(火)川口市 西公民館において、写経会が行われました。

参加者は部員12名と一般参加者13名計25名。

大きな日本間二間がいっぱいになりました。

部員の方はほとんどが写経に挑戦するのは初めてでしたが、

約2時間位で書き上げました。

初めて書いた一般参加者の方は、何もかも忘れて書きました。

書いている間は無になれました。と、

喜んで帰えられました。

またこういう機会を設けたいですね。

写 経 会 風 景 写真をクリックすると大きくなります。